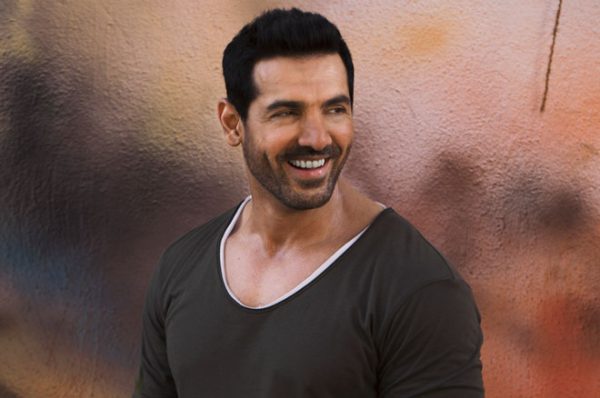

सर्द मौसम था, हड्डियों को कंपकंपा देने वाली ठंड. शुक्र था औफिस का काम कल ही निबट गया था. दिल्ली से उस का मसूरी आना सार्थक हो गया था. बौस निश्चित ही उस से खुश हो जाएंगे. श्रीनिवास खुद को काफी हलका महसूस कर रहा था. मातापिता की वह इकलौती संतान थी. उस के अलावा 2 छोटी बहनें थीं. पिता नौकरी से रिटायर्ड थे. बेटा होने के नाते घर की जिम्मेदारी उसे ही निभानी थी. वह बचपन से ही महत्त्वाकांक्षी रहा है. मल्टीनैशनल कंपनी में उसे जौब पढ़ाई खत्म करते ही मिल गई थी. आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक तो वह था ही, बोलने में भी उस का जवाब नहीं था. लोग जल्दी ही उस से प्रभावित हो जाते थे. कई लड़कियों ने उस से दोस्ती करने की कोशिश की लेकिन अभी वह इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था.

श्रीनिवास ने सोचा था मसूरी में उसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहां तो एक दिन में ही काम निबट गया. क्यों न कल मसूरी घूमा जाए. श्रीनिवास मजे से गरम कंबल में सो गया. अगले दिन वह मसूरी के माल रोड पर खड़ा था. लेकिन पता चला आज वहां टैक्सी व बसों की हड़ताल है.

‘ओफ, इस हड़ताल को भी आज ही होना था,’ श्रीनिवास अभी सोच में पड़ा ही था कि एक टैक्सी वाला उस के पास आ कानों में फुसफुसाया, ‘साहब, कहां जाना है.’ ‘अरे भाई, मसूरी घूमना था लेकिन इस हड़ताल को भी आज होना था.’

‘कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है न. इस हड़ताल के चक्कर में अपनी वाट लग जाती है. सरजी, हम आप को घुमाने ले चलते हैं लेकिन आप को एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी. वे भी मसूरी घूमना चाहती हैं. आप को कोई दिक्कत तो नहीं,’ ड्राइवर बोला. ‘कोई चारा भी तो नहीं. चलो, कहां है टैक्सी.’

ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया. श्रीनिवास ड्राइवर के साथ चल पड़ा.

‘हैलो, मैं श्रीनिवास, दिल्ली से.’ ‘हैलो, मैं मनामी, लखनऊ से.’

‘मैडम, आज मसूरी में हम 2 अनजानों को टैक्सी शेयर करना है. आप कंफर्टेबल तो रहेंगी न.’ ‘अ…ह थोड़ा अनकंफर्टेबल लग तो रहा है पर इट्स ओके.’

इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, ‘सर, मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह धनौल्टी है. आज सुबह से ही वहां बर्फबारी हो रही है. क्या आप लोग वहां जा कर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे?’ मैं ने एक प्रश्नवाचक निगाह मनामी पर डाली तो उस की भी निगाह मेरी तरफ ही थी. दोनों की मौन स्वीकृति से ही मैं ने ड्राइवर को धनौल्टी चलने को हां कह दिया.

गूगल से ही थोड़ाबहुत मसूरी और धनौल्टी के बारे में जाना था. आज प्रत्यक्षरूप से देखने का पहली बार मौका मिला है. मन बहुत ही कुतूहल से भरा था. खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी. एकएक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था. बगल में बैठी मनामी को ले कर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे. मन हो रहा था कि पूछूं कि यहां किस सिलसिले में आई हो, अकेली क्यों हो. लेकिन किसी अनजान लड़की से एकदम से यह सब पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था.

मनामी की गहरी, बड़ीबड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं. न चाहते हुए भी मेरी नजरें बारबार उस की तरफ उठ जातीं. मैं और मनामी बीचबीच में थोड़ा बातें करते हुए मसूरी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे. हमारी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई, पता ही नहीं चल रहा था. कभीकभी जब गाड़ी को हलका सा ब्रेक लगता और हम लोगों की नजरें खिड़की से नीचे जातीं तो गहरी खाई देख कर दोनों की सांसें थम जातीं. लगता कि जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा.

जिंदगी में आदमी भले कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो पर नीचे देख कर गिरने का जो डर होता है, उस का पहली बार एहसास हो रहा था. ‘अरे भई, ड्राइवर साहब, धीरे… जरा संभल कर,’ मनामी मौन तोड़ते हुए बोली.

‘मैडम, आप परेशान मत होइए. गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है मेरा. अच्छा सरजी, यहां थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूं. यहां से चारों तरफ का काफी सुंदर दृश्य दिखता है.’ बचपन में पढ़ते थे कि मसूरी पहाड़ों की रानी कहलाती है. आज वास्तविकता देखने का मौका मिला.

गाड़ी से बाहर निकलते ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ. चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो हम बादलों के बीच खड़े हो कर आंखमिचौली खेल रहे होें. दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सोचने लगे कहां थे हम और कहां पहुंच गए.

अभी तक शांत सी रहने वाली मनामी धीरे से बोल उठी, ‘इस ठंड में यदि एक कप चाय मिल जाती तो अच्छा रहता.’ ‘चलिए, पास में ही एक चाय का स्टौल दिख रहा है, वहीं चाय पी जाए,’ मैं मनामी से बोला.

हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गरमाहट भी काफी सुकून दे रही थी. मसूरी के अप्रतिम सौंदर्य को अपनेअपने कैमरों में कैद करते हुए जैसे ही हमारी गाड़ी धनौल्टी के नजदीक पहुंचने लगी वैसे ही हमारी बर्फबारी देखने की आकुलता बढ़ने लगी. चारों तरफ देवदार के ऊंचेऊंचे पेड़ दिखने लगे थे जो बर्फ से आच्छादित थे. पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो. पहाड़ एकदम सफेद लग रहे थे.

पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी. बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफसाफ नहीं दिखाई दे रहा था. कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो. देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी, जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी. गाड़ी से नीचे उतर कर मैं और मनामी भी गिरती हुई बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे थे. आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलतेकूदते देख बड़ा मजा आ रहा था.

‘सर, आज यहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा. आप लोगों को यहीं किसी गैस्टहाउस में रुकना पड़ेगा,’ टैक्सी ड्राइवर ने हमें सलाह दी. ‘चलो, यह भी अच्छा है. यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजौय करेंगे,’ ऐसा सोच कर मैं और मनामी गैस्टहाउस बुक करने चल दिए.

‘सर, गैस्टहाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है. अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है. आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा,’ ड्राइवर ने कहा. ‘क्या? रूम शेयर?’ दोनों की निगाहें प्रश्नभरी हो कर एकदूसरे पर टिक गईं. कोई और रास्ता न होने से फिर मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गैस्टहाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया.

गैस्टहाउस का वह कमरा खासा बड़ा था. डबलबैड लगा हुआ था. इसे मेरे संस्कार कह लो या अंदर का डर. मैं ने मनामी से कहा, ‘ऐसा करते हैं, बैड अलगअलग कर बीच में टेबल लगा लेते हैं.’ मनामी ने भी अपनी मौन सहमति दे दी.

हम दोनों अपनेअपने बैड पर बैठे थे. नींद न मेरी आंखों में थी न मनामी की. मनामी के अभी तक के साथ से मेरी उस से बात करने की हिम्मत बढ़ गई थी. अब रहा नहीं जा रहा था, बोल पड़ा, ‘तुम यहां मसूरी क्या करने आई हो.’

मनामी भी शायद अब तक मुझ से सहज हो गई थी. बोली, ‘मैं दिल्ली में रहती हूं.’ ‘अच्छा, दिल्ली में कहां?’

‘सरोजनी नगर.’ ‘अरे, वाट ए कोइनस्टिडैंट. मैं आईएनए में रहता हूं.’

‘मैं ने हाल ही में पढ़ाई कंप्लीट की है. 2 और छोटी बहनें हैं. पापा रहे नहीं. मम्मी के कंधों पर ही हम बहनों का भार है. सोचती थी जैसे ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, मम्मी का भार कम करने की कोशिश करूंगी, लेकिन लगता है अभी वह वक्त नहीं आया. ‘दिल्ली में जौब के लिए इंटरव्यू दिया था. उन्होंने सैकंड इंटरव्यू के लिए मुझे मसूरी भेजा है. वैसे तो मेरा सिलैक्शन हो गया है, लेकिन कंपनी के टर्म्स ऐंड कंडीशंस मुझे ठीक नहीं लग रहीं. समझ नहीं आ रहा क्या करूं?’

‘इस में इतना घबराने या सोचने की क्या बात है. जौब पसंद नहीं आ रही तो मत करो. तुम्हारे अंदर काबिलीयत है तो जौब दूसरी जगह मिल ही जाएगी. वैसे, मेरी कंपनी में अभी न्यू वैकैंसी निकली हैं. तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोशिश करूं.’ ‘सच, मैं अपना सीवी तुम्हें मेल कर दूंगी.’

‘शायद, वक्त ने हमें मिलाया इसलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं,’ श्रीनिवास के मुंह से अचानक निकल गया. मनामी ने एक नजर श्रीकांत की तरफ फेरी, फिर मुसकरा कर निगाहें झुका लीं. श्रीनिवास का मन हुआ कि ठंड से कंपकंपाते हुए मनामी के हाथों को अपने हाथों में ले ले लेकिन मनामी कुछ गलत न समझ ले, यह सोच रुक गया. फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया.

सर्दभरी रात. बाहर गैस्टहाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही है. मनामी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कौफी का मग बढ़ाते हुए श्रीनिवास ने कहा, ‘यह लीजिए, थोड़ी गरम व कड़क कौफी.’

तभी दोनों के हाथों का पहला हलका सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा. एक बार फिर दोनों की नजरें टकरा गईं. पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मनामी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया. कब मैं ने मनामी के होंठों पर चुंबन रख दिया, पता ही नहीं चला. फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एकदूसरे की आगोश में समा गए. सांसों की गरमाहट से बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी. इस बीच मैं और मनामी एकदूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए, पता ही नहीं चला. शरीर की कंपकपाहट अब कम हो चुकी थी. दोनों के शरीर थक चुके थे पर गरमाहट बरकरार थी.

रात कब गुजर गई, पता ही नहीं चला. सुबहसुबह जब बाहर पेड़ों, पत्तों पर जमी बर्फ छनछन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो. इसी तराने की हलकी आवाज से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी. मन में न कोई अपराधबोध, न कुछ जानने की चाह. बस, एक मौन के साथ फिर मैं और मनामी साथसाथ चल दिए.